54%税率压顶,普通人如何避开“滞胀陷阱”?香港IPO激增300%背后暗藏玄机

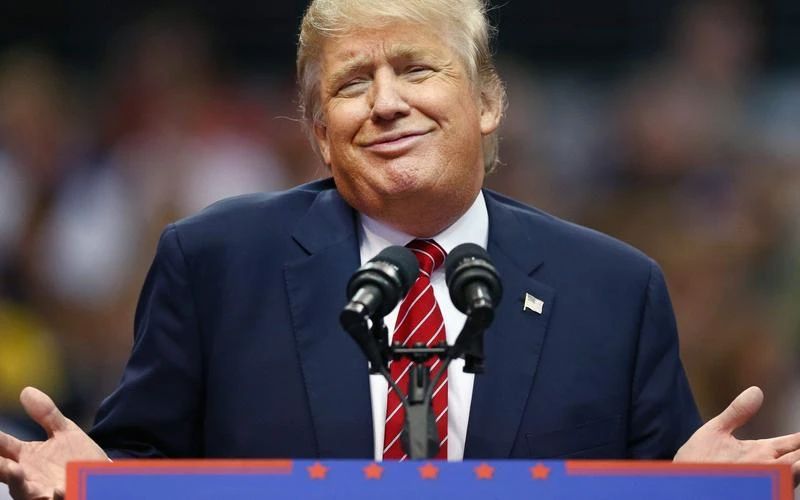

一、特朗普关税新政的核心内容与背景

2025年4月2日,美国总统特朗普签署两项行政令,宣布对全球贸易伙伴实施“最低基准关税”和“对等关税”政策,这是美国自二战以来最大规模的贸易保护主义行动。具体措施包括:

-

10%基准关税:对所有国家进口商品征收10%的统一关税,于4月5日生效。

-

差异化附加关税:针对贸易逆差较大的经济体加征更高税率,如欧盟(20%)、日本(24%)、韩国(25%)、越南(46%)等,4月9日生效。

-

汽车关税:对所有进口汽车征收25%关税,已于4月3日生效。

此举旨在“保护美国产业”,但全球市场反应剧烈,美股期货一度暴跌4%,美元指数走弱,黄金等避险资产价格上涨。经济学家预测,关税可能导致美国普通家庭年损失3800美元可支配收入,并加剧通胀压力。

(截止发稿美国总统特朗普当地时间4月7日在社交媒体上表示,若中国未能在8日前取消34%的关税,那么美国将从9日起对所有中国产品进一步征收50%的关税。)

二、对移民目的地选择的直接影响

(一)移民美国:经济压力与政策不确定性上升

-

生活成本攀升:关税推高进口商品价格,尤其是汽车(部分车型或涨价2万美元)、电子产品、日用品等。中产阶级家庭负担加重,可能影响移民后的生活质量。

-

就业市场波动:科技、制造业板块受冲击显著(如标普科技板块下跌4.34%),但特朗普声称“推动制造业回流”,短期内或新增低端岗位,但长期因供应链重构困难,就业稳定性存疑。

-

政策风险加剧:特朗普政府强调“谈判策略”,关税可能随外交博弈动态调整,移民者需面对签证政策、税收政策等多变环境。

(二)移民香港:中转优势与区域竞争机遇

-

香港的贸易枢纽地位:作为自由港,香港关税接近零,但全球供应链重组可能使其面临短期冲击。不过,若企业将东南亚或南美作为替代生产基地,香港的中转物流和金融服务需求可能增长。

-

人才竞争窗口期:内地受美国高关税影响(如中国对美出口商品综合税率达54%),部分企业可能将总部或研发中心迁至香港,吸引更多技术移民。

-

生活成本对比:香港物价受全球通胀传导影响,但相较于美国,其低税率和金融自由度仍具吸引力。

三、普通人应对策略:理性规划与风险分散

(一)调整移民规划

-

优先评估目标国经济韧性:美国短期内通胀压力显著,需谨慎评估家庭财务承受力;香港则需关注区域贸易政策变化(如与内地协同应对关税战)。

-

关注行业趋势:避开受关税直接冲击的领域(如汽车制造、电子产品出口),转向服务业、金融科技等香港优势产业。

(二)资产配置多元化

-

增持抗通胀资产:黄金(现货价突破3140美元/盎司)和不动产可对冲货币贬值风险。

-

分散投资地域:减少对美股依赖,关注受关税影响较小的亚太市场(如新加坡、越南)。

(三)教育与职业转型

-

技能升级:供应链管理、国际贸易合规等领域人才需求上升,可考取相关认证(如CPIM、CITP)提升竞争力。

-

语言与文化适应:香港双语环境对内地移民更友好,而美国需强化跨文化沟通能力以应对潜在排外情绪。

(四)政策跟踪与应急方案

-

实时关注关税动态:例如,欧盟、加拿大等已宣布反制措施,可能引发二次冲击。

-

制定备选计划:若美国政策进一步收紧,可考虑“跳板移民”(如通过香港身份申请第三国居留)。

四、结语:在变局中寻找确定性

特朗普的关税新政不仅是经济事件,更是全球秩序重构的信号。对移民者而言,关键在于:

-

理性分析:基于官方数据(如美国商务部公告、香港贸发局报告)制定决策,避免被短期市场情绪误导。

-

灵活应对:通过多元化身份、资产和技能储备,增强抗风险能力。

-

长期视角:关税战可能持续数月甚至数年,但历史经验表明,保护主义终将让位于合作(如1930年《斯穆特霍利关税法》的教训)。